BLOG vom: 11.02.2020

Die Tollkirsche ist die Giftpflanze des Jahres 2020

Autor: Heinz Scholz, Wissenschaftspublizist, Schopfheim

Tollkirsche (Foto Heinz Scholz)

Zur Giftpflanze des Jahres 2020 wurde die Tollkirsche (Atropa bella-donna) gekürt. Seit 15 Jahren ermittelt der Botanische Sondergarten Wandsbek per Wahl aus den fünf Nominierten eine Giftpflanze. Durch diese Aktion wird auf die giftige Wirkung heimischer Pflanzen aufmerksam gemacht und zugleich einen angstfreien Umgang mit ihnen gefördert.

Zur Auswahl standen die Gartenwicke, der Holunder, der Schneeball, die Tollkirsche und die Engelstrompete. Das Nachtschattengewächs wurde durch viele Interessierte gewählt.

Verführerisch besonders für Kinder

Schon als Kinder sahen wir an Büschen kirschgrosse, schwarz glänzende Früchte. Wir waren jedoch gewarnt, diese verlockend aussehenden und süsslich-fade schmeckenden Beeren nicht zu naschen. Die erste Warnung kam von den Eltern, später vom Klassenlehrer, der uns auf einer Exkursion diese hochgiftige Tollkirsche zeigte. An manchen Büschen waren neben den schwarzen Beeren auch einige der braunvioletten, aussen grünlich gefärbte und glockige Blüten zu sehen.

Später erfuhren wir vom Biologielehrer Erstaunliches über die giftige Tollkirsche. Sie war schon im Altertum bekannt. Der griechische Arzt Dioskurides beschrieb den Beerensaft, der je nach Dosierung entweder Phantasien auslöste oder den Tod herbeiführte. Leider wurde die Tollkirsche auch zu kriminellen Zwecken verwendet. Bekannt wurden einige Mordprozesse. Auch erfuhren wir, dass die Tollkirsche ein Nachtschattengewächs ist und giftige Alkaloide enthält.

Hauptwirkstoffe und Giftigkeit

Hauptwirkstoffe sind Hyoscyamin, Atropin, Scopolamin und in geringen Mengen das Atropamin. Alle Pflanzenteile (Wurzeln, Samen, Früchte, Blätter, Blüten) sind giftig. Giftaufnahme ist auch durch die Haut möglich. Vergiftungen traten meistens mit Beeren auf. Bei Kindern gelten 3 bis 4 Beeren als tödlich, bei Erwachsenen sind es 10 bis 12 Beeren.

Hinweis für Eltern: Da die Tollkirschenfrüchte eine Ähnlichkeit mit Schwarzkirschen haben und süsslich schmecken, ist sie eine der gefährlichsten Giftpflanzen für Kinder. Eltern sollen bei Spaziergängen in der Natur (Wälder, Waldränder, Büsche an Wegen) ihre Kinder darauf hinweisen, wie giftig die Pflanze ist. Beeren dürfen auch keinen Fall verzehrt werden.

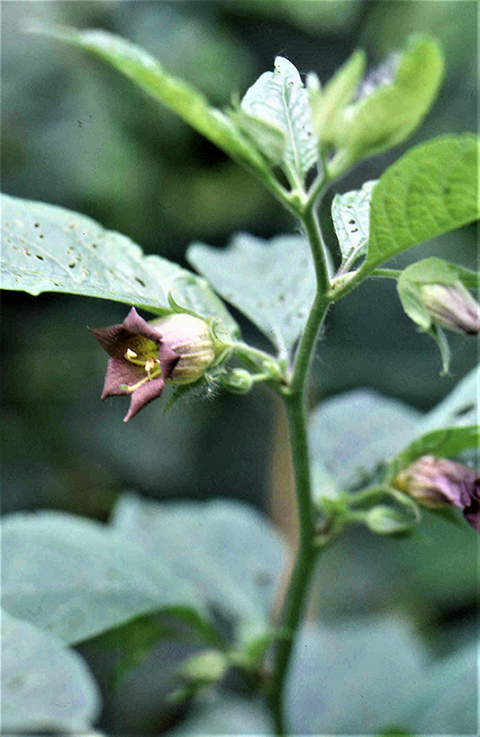

Blüte der Tollkirsche (Foto Heinz Scholz)

Auch Erwachsene sind betroffen

Aus Unkenntnis vergifteten sich auch Erwachsene mit den Beeren. So pflückte und verzehrte eine italienischen Familie bei einem Besuch im Botanischen Garten viele Beeren. Ein 23-jähriger Mann ass Tollirschen, die er am Wegesrand sammelte und für Heidelbeeren hielt. Die Intoxikationen mit Blättern und Stängeln sind selten. Aber es kommen Vergiftungen vor. In 2 Fällen hatten Erwachsene Blätter von Tollkirschen als Wildgemüse gesammelt, gekocht und gegessen (Quelle: „Giftpflanzen“, Frohne/Pfänder).

Vergiftungserscheinungen

Gesichtsrötung, Trockenheit der Schleimhäute, Pulsbeschleunigung, Pupillenerweiterung, Tobsuchtsanfälle, Halluzinationen, Seh- und Sprechstörungen, Krämpfe, erhöhte Körpertemperatur, Erregungszustände.

Erste Hilfe und Therapie laut Roth, Daunderer und Kormann: Kohle-Pulvis-Gabe, Erbrechen auslösen. Therapie erfolgt in der Klinik: Magenspülung. Am besten ist es, wenn Sie das Kind gleich zum Arzt bringen.

„Schöne Frau“

Die Erweiterung der Pupillen mit Auszügen der Tollkirsche war schon im Mittelalter bekannt. Der Blick der Frau wurde dadurch schöner. Der erste Name Atropa bedeutet „erweitert“, während der zweite wissenschaftliche Name Bella-donna „schöne Frau“ bedeutet.

Atropin kam bei Augenuntersuchungen und Augenoperationen zur Anwendung. Dazu Apotheker Frank Hiepe: „Atropin-Augentropfen werden wegen der lange anhaltenden Wirkung auf die Pupillen und damit eingeschränkter Autoführung nicht mehr häufig eingesetzt.“ Es gibt inzwischen Alternativen, wie z.B. Cyclopentolat und Tropicamid.

Internet

www.hamburg.de/wandsbek/botanischer-sondergarten/

www.jva.de

www.gelbe-liste.de

Literatur

Frohne, Dieter; Pfänder, Hans Jürgen: „Giftpflanzen“, WVG, Stuttgart 1987.

Henle, Christine: „Giftpflanzen im Haus, Garten und in der Natur“, Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin 1995.

Roth, Daunderer, Kormann: „Giftpflanzen, Pflanzengifte“, Nicol Verlagsgesellschaft, Hamburg 2008.